Sancio Ranimirez(1109年Aragon)4

Joannes Ramirizi(1123年Astorga(カスティーリャ・イ・レオン州レオン県))5

Dñm Garciá Ranimirez(1173年Pamplona(ナバラ州))6

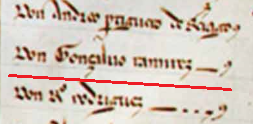

Don Gonçaluo ramirez confirma(1255年Valladolid(カスティーリャ・イ・レオン州バリャドリド県))7

Don Iohan Ramirez(1311年Valladolid)8

[上掲1255年、バリャドリドの記録の原本問題部分]

父称姓。有り触れた姓で、スペインでは36番目に多い9。南米のスペイン語圏でも殆どが20番以内に入る大姓で、 アルゼンチン16位、チリ22位、コロンビア9位、ペルー11位、ベネズエラ1位等にランクイン10。本国のスペイン では南部に多い。ベネズエラ出身の野球選手で2016年から横浜DeNAベイスターズ監督を務めるアレキサンダー・ラモン・ラミレス(Alexander Ramón Ramírez:1974.10.3 Caracas~)の姓。

語源は中世に頻繁に使用されていたラミロ(Ramiro)という男名にバスク語起源の父称接尾辞-ezが接続して派生した名前で、 「Ramiroの(子)」が原義。Ramiroは更に西ゴート族の男名ラニミルス(Ranimirus)、ラネミルス(Ranemirus)に遡る(いずれもラテン語化形)。 n-mという鼻子音の連続が吸着か短縮してRamiroに変化したと見られる。

この名前はスペインの古い聖人君主の名に使われたため、彼らにあやかって以降長く用いられた。最初の有名人は6世紀後半のカトリックの殉教聖人の 聖ラミロ(St. Ramirus)である。伝説によると、彼は当時スペイン北部の都市レオン(León)に存在した聖クラウディオ(San Claudio)修道院の小修道院長を 務めていた。同修道院の大修道院長のビセンテ(Vicente)は当時レオンを支配していたゲルマン系のスエヴィ族に捕えられた。というのも、 スエヴィ族はカトリックから異端とされたアリウス派のキリスト教を信仰していたからだった。ビセンテはスエヴィ族の法廷に立たされると自身の カトリックへの信仰とアリウス派に抗う事を公言したので、スエヴィ王に殺されてしまった。更に、ビセンテが殉教した日の二日後、小修道院長の ラミロと12人の修道士も殺されてしまったという11, 12。但し、ビセンテが埋葬された聖クラウディオ修道院の墓の 墓石の碑文によると、ビセンテは630年に亡くなったと書かれているらしい12。630年には既にスエヴィ王国は滅んで 存在しないので(585年に西ゴート王国によって征服・併呑された)、伝説は作り話であろう。『Oxford Names Companion』では、聖ラミロについて 5、6世紀に活躍した小修道院長とし、アリウス派信者への施しに反対した為、同宗派を国教とする西ゴート族に殺されたとしている 13。これは上記の年代の矛盾を考慮して、スエヴィ族から西ゴート族に訂正したのだと思われる。 その次に現れる有名人は、その西ゴート王国の系統を引き継ぐアストゥリアス王国の第11代王ラミロ1世(在位:842年–850年)。次に レオン王国の第5代王ラミロ2世(在位:931年-951年)が出た。ラミロ2世はイスラム教徒との戦いで有名。 この為、中世においてはレオン地方やアストゥリアス地方で良く用いられた名前だった。

以下に実際の男名としての用例。

Ranemirus(844年、オクシタニア)14

Ranemirus(881年Osona(カタルーニャ州))14

Ranimirus(911年、914年Osona)14

Ranemiro(917年、942年、971年Osona)14

Rimirus(917年Girona(カタルーニャ州))14

Ranemiro(949年Montecillo(カスティーリャ・イ・レオン州ブルゴス県))15

Ranemir(978年Penèdes(カタルーニャ州))14

Ramiro(984年Brocà(カタルーニャ州))14

Don Reinimiro Sangiz in supradicto Montson(1160~1170年Monzón(アラゴン州ウェスカ県))16

rex Rainimiro(1176年、アラゴン州かカタルーニャ州のどこか)17

Rainemirus Diaconus Cardinalis Sancti Adriani(1178年Oviedo、Gijon一帯(アストゥリアス州))18

第二要素-mir(us)はゴートmēr(e)is,mērs「名高い、名声のある」19に由来する(母音の変化についてはミロ(Miró)参照)。第一要素の語源はあまり はっきりせず、識者の間でも明言が避けられている11。三つの説が提出されているので以下に列挙する。

①ゴートragin「助言、決定、評価、法」20に由来する。即ち合わせて「助言+名高い」の意。最も有名な説。 対応する要素は古高地ドイツ語、古ザクセン語、古ノルド語、古英語の個人名の第一要素にも頻出。スペイン語では元々母音間に存在した-g-が 消失するので、有り得る説である。第一要素Ragin-の二番目の母音iの残滓が最初期の形に見られず、逆に時代が下る12世紀の綴りには 反映されているものがある(1176年のRainimiro等)。中世スペインの男名Raimunde、Raimundusの影響による二次的な変形かも知れない。 Raimundeの第一要素もゴートragin「助言」に由来し、これは後のスペイン語でラモン(Ramón)という形に発達した。スペイン語では-ai-という 二重母音が縮約しやすかったのかも知れないが、私の不勉強もあって未確認。苅部恒徳『英語固有名詞語源辞典』にRamirez姓を見出し語として 挙げ、スペイン語で"Son of Ramon (人名;原義「賢王・明王」)"の意とするが、"Son of Ramiro"が正しい。Ramónは第二要素をゲルマン*mundō, *munduz「手、防御」21に遡る別起源の名である。原義「賢王・明王」とする指摘は、ゴートragin「助言」+ゴートmērs 「名高い」説に基づくものと思われる。

[Faure et al.(2009)pp.630f., Elián(2001)p., Alcántara(2004)p., ONC(2002)p.521]

②ドイツのゲルマン語学者シェーンフェルト (Moritz Schönfeld)の説で、ゲルマン*raχn-「攻撃(する)」22に遡るとみる。ゲルマン*raχn-には古ノルドrán 「略奪」23、古高独rahanen,rānen「暴れまわる」22の対応が有る。即ち合わせて「攻撃+ 名高い」の意。

[Schönfeld(1911)p.185, Gottschald(1982)p.399]

③先のシェーンフェルトが別説として提唱するもので、古ノルドrani「動物の(特に猪の)鼻づら、楔形陣形の先端」 23, 24に対応するゴート語の未文証の語彙*ranaに由来すると見る。ドイツのゲルマン語学者 ホルトハウゼン(Ferdinand Holthausen)もこの説に従い、 ゴート*ranaを「くさび」の意と想定する20。然しながら、古ノルドrani「動物の鼻づら」の対応は他のゲルマン諸語に 発見されておらず、そのような対応語をゴート語に存したと見るのはご都合主義的に思える。賛成しかねる。

[Schönfeld(1911)p.185, Tibón(1988)p.203, Gottschald(1982)p.399, Minervini(2005)p.410]

中世初期のカタルーニャでRanefredus(867年)、Ranesindus(864年)、Ranoaldo(839年)、Ranulfo(900年)、Ranilo(899年)等の人名が記録されている 14。又、ランゴバルト王国のワコ王(Wac(c)ho :在位510年–539年)に嫁いだドイツのテューリンゲン族の王族の娘に ラニクンダ(Ranicunda)がおり、また、ドイツの8世紀のロルシュ古写本にRaning25という男名が見える。 これらの記録を見ると②由来説も有り得そうに思えるが、ラニクンダ王妃の名はRaicunda26ともRadegunde 27とも記録されているので、やはり有名な①説の方が優勢ではないかと思う。Radegundeの-d-の由来は良く解らない。 フランク王クロタール 1世(在位:497年-561年)に嫁いだ同じテューリンゲン王族の女でラニクンダの姪ラデグンデ(Radegunde)と混同したのだろうか。全く同じ表記揺れが、レオン王国第10第王ラミロ3世(在位:966年-985年)の 名の記録Ranemirus(979年)28とRademirus(980年)28にも見える。 Rade-の形はゲルマン*radaz「助言、方法」というこれまたゲルマン人の人名要素に多用される語を想起させる。まさかとは思うが、同義の ゴートragin「助言」からの入れ替えだろうか。この様な例は他には聞いた事が無い。勿論両者は全く別の語源である。 取りあえず、私が調べた限りではやはり①が最も無難な説だと思う。

1 "Portugaliae monumenta historica. vol.1"(1856)p.285

2 ibid. p.346

3 ibid. p.349

4 Real Academia de la Historia "Indice de los documentos procedentes de los monasterios y conventos suprimidos que se conservan en el archivo de la Real Academia de la Historia. Pub. de órden de la misma."(1861)p.252

5 H. Florez et al. "España sagrada. vol.20"(1765)p.385

6 R. P. fratris Petri de Murga "Benedectini monachi Aemilianensis. Quaestiones Pastorales."(1657)p.269

7 サラマンカ大学『Documentos de cancillería real castellana』-1255 octubre 6 Valladolid- (2015年10月24日閲覧)

8 José Luis Martín Martín "Documentación medieval de la iglesia catedral de Coria."(1989)p.111

9 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_most_common_surnames_in_Europe#Spain

10 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Apellidos_m%C3%A1s_comunes_en_Espa%C3%B1a_e_Hispanoam%C3%A9rica

11 Faure et al.(2009)pp.630f.

12 『Santi beati e testimoni』 Santi Vincenzo項(2015年10月26日閲覧)

13 ONC(2002)p.521

14 Jordi Bolòs i Masclans, Josep Moran "Repertori D’Antropònims Catalans: (RAC). vol.1"(1994)pp.450f.

15 Gregorio del Ser Quijano "Colección diplomática del monasterio de Santa María de Otero de Dueñas. (León) (854-1037)"(1994)p.35

16 Ricardo del Arco『Dos Infantes de Navarra, Señores en Monzón. Señores en Monzón.』 p.256(2015年10月26日閲覧)

17 Marcelino Cortés Valenciano "Toponimia de la Villa de Tauste."(2008)p.330

18 Gregorio Menéndez Valdés "Avisos históricos y políticos."(1774)p.208

19 http://www.koeblergerhard.de/got/got_m.html

20 http://www.koeblergerhard.de/got/got_r.html

21 http://www.koeblergerhard.de/germ/germ_m.html

22 http://www.koeblergerhard.de/germ/germ_r.html

23 http://www.koeblergerhard.de/an/an_r.html

24 Gottschald(1982)p.399

25 Förstemann(1966)sp.1031

26 Annalisa Bracciotti "Origo Gentis Langobardorum: introduzione, testo critico, commento."(1998)p.111

27 "Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. vol.149"(2001)p.41や"Zeitschrift für Geschichtswissenschaft."(1995)p.392など、 現代の文献では殆どRadegundeに作るが、これは現代語形に再現した形とみられる。独Wikipediaの ラニクンダの項では、出典を示さずRadikunda、Radegundaの綴りを 挙げるが、前者Radikundaは使用例が確認できない。一次史料でRad-に作る記録が見つからないので、本当かどうなのか良く解らん情報である。

28 "Colección documental del Archivo de la Catedral de León: 953-985."(1990)p.370

更新履歴:

2015年10月28日 初稿アップ